国宝《燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)》と日本美術のデザイン性に注目

根津美術館で特別展「国宝・燕子花図屏風-デザインの日本美術-」[2024年4月13日(土)~5月12日(日)]が始まりました。

毎年恒例の国宝《燕子花図屏風》の展示を中心に、デザインの観点から書や絵画、工芸品にあらわされた日本の美術を見つめる展覧会です。

※特別な許可を得て撮影しています。館内は撮影禁止です。

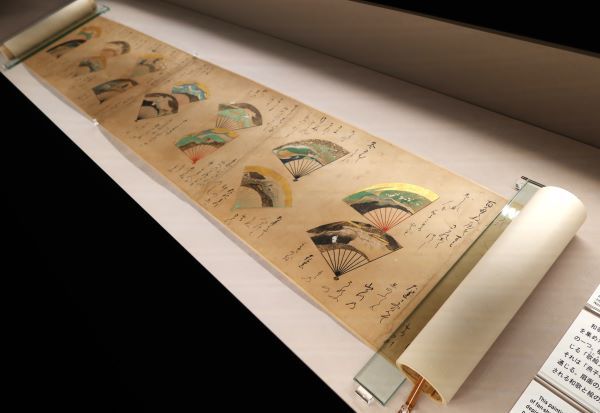

扇面歌意画巻 1巻 紙本着色 日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

和歌と物語の世界を広げるデザイン《百人一首帖(ひゃくにんいっしゅちょう)》

桂離宮の創始者として知られる智仁親王(としひとしんのう)の筆になる《百人一首帖》。 緑や水色の具引き地を背景に、金銀泥で描かれた草花や鳥。

金砂子(きんすなご)や、切箔(きりはく)の野毛が散りばめられた豪華な料紙に、濃い墨で肥痩のある智仁親王の個性的な書がくっきりと浮かび上がります。 書と絵画の融合した和歌の世界が広がる画面デザイン。 筆者の智仁親王は和歌や書、蹴鞠や茶の湯もたしなむ優れた文化人でした。

百人一首帖 智仁親王筆 1帖 彩箋墨書 日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

平安時代のやまと絵から近世へ、斬新なデザイン 琳派の草花模様

自然と調和した穏やかな色調で風景や人物を簡潔に描いた平安時代以来のやまと絵。 和歌や物語をモチーフにしたやまと絵の草花図の屏風や襖が、室内や建物を飾るように。

近世に入ると、琳派の祖・俵屋宗達(たわらやそうたつ)の工房で、斬新な構成の草花図が制作されます。 そこにさらに意匠性を加えたのが尾形光琳、国宝《燕子花図屏風》です。

グラフィックデザインに通じる意匠性、国宝《燕子花図屏風》

尾形光琳(おがたこうりん)筆、国宝《燕子花図屏風》。 総金地の背景に、群青と緑青のみで描かれた燕子花の群生。 『伊勢物語(いせものがたり)』「東下り」の一節「八橋(やつはし)」の場面が思い浮かびます。 花と葉の反復する型の繰り返しが音符の並びのように面白く、現代のグラフィックデザインに通じる意匠性が際立つ傑作です。 燕子花の群生が上下しつつ右から左へ連なるリズム感は、重要文化財《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》(本阿弥光悦筆/俵屋宗達下絵 江戸時代・17世紀 京都国立博物館蔵)の鶴の群れをイメージさせます。

国宝 燕子花図屏風 尾形光琳筆 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代 18世紀 根津美術館蔵

《桜芥子図襖(さくらけしずふすま)》

伊年印の《桜芥子図襖》。伊年印は宗達工房で制作された作品とされるもの。 天から降り注ぐ春の陽光のような金地の背景。画面上部に光が広がるように枝を伸ばす満開の桜。その下に描かれた芥子の花の可憐な姿。 日本画家・川端龍子(かわばたりゅうし)が、妻子の菩提を弔う持仏堂と仏間の仕切りに設えていたそうです。

フワッとした花の感じが、国宝《桜図(さくらず)》(長谷川久蔵(はせがわきゅうぞう) 桃山時代・16世紀 智積院蔵)と似ているように感じました。

久蔵の国宝《桜図》は自然な感じの桜ですが、伊年印の《桜芥子図襖》の上下に分かれた画面構成は、下部の芥子と、上部の桜との間に広がる金地の空間にスーッと心が引き込まれる心地がしました。 龍子も金地の空間の向こうに極楽浄土をイメージしていたのかもしれません。

桜芥子図襖 伊年印 4面 紙本金地着色 日本・江戸時代 17世紀 大田区立龍子記念館蔵

工芸品の中へ、展開し交流する日本美術のデザイン

絵画だけでなく蒔絵(まきえ)のデザイナーでもあった光琳。弟で陶芸家の尾形乾山(おがたけんざん)の作品にも光琳の意匠が提供されたものがあります。

シンプルで優美なやまと絵の表現の持つ意匠性を日本の絵師は、調度や、硯箱など生活用品の装飾として手がけて来た歴史があります。 展示室2では、絵画から蒔絵、陶器、染織へ展開し交流する日本美術のデザインを見ることが出来ました。

光琳へのオマージュ《業平蒔絵硯箱(なりひらまきえすずりばこ)》

業平が2人揃った《業平蒔絵硯箱》(伝 尾形光琳作)と《業平蒔絵硯箱》(柴田是真(しばたぜしん)作)。 漆工芸で帝室技芸員となった柴田是真の光琳へのオマージュでしょうか。

光琳も宗達の国宝《風神雷神図屛風(ふうじんらいじんずびょうぶ)》(俵屋宗達筆 京都・建仁寺蔵)を模して描いています。 琳派の意匠にはアーティストが模してみたくなるデザインの魅力があるのかもしれません。

(右)業平蒔絵硯箱 伝 尾形光琳作 1合 日本・江戸時代 18世紀、(左)業平蒔絵硯箱 柴田是真作 1合 日本・明治時代 19世紀 どちらも根津美術館蔵

乾山作、重要文化財《銹絵染付金彩絵替土器皿(さびえそめつけきんさいえがわりどきさら)》

尾形乾山作、重要文化財《銹絵染付金彩絵替土器皿》。5枚1組の皿です。 1枚1枚異なる意匠の染付や金彩で絵が描かれています。

光悦謡本(こうえつうたいぼん)の雲母摺り(きらずり)模様や、宗達が生み出したデザインに由来するそうです。

重要文化財 銹絵染付金彩絵替土器皿 尾形乾山作 5枚 日本・江戸時代 18世紀 根津美術館蔵

仏教美術の魅力-日本の小金銅仏と仏具-

初代根津嘉一郎(ねづかいちろう)が蒐集した仏教美術は根津美術館の主要なコレクションの1つです。 展示室3では飛鳥(あすか)から鎌倉(かまくら)時代までに制作された日本の小金銅仏(しょうこんどうぶつ)と仏具が展示されていました。

奈良時代、8世紀頃に作られた《観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)》。 均整のとれたプロポーションで、頬や腕、身体全体に自然な肉付きがあり、素朴な表情の小金銅仏です。

観音菩薩立像 銅造鍍金 日本・奈良時代 8世紀 根津美術館蔵

同時開催 地球の裏側からこんにちは!-根津美術館のアンデス染織-

紀元前のパラカスからインカまで南米のアンデス染織コレクションが並ぶ展示室5。 ユニークなデザインの動物や人の形をした神像がカラフルな糸で刺繍されています。 根津美術館所蔵の染織品の中では珍しい貴重なコレクションです。

地球の裏側からこんにちは!-根津美術館のアンデス染織-展示風景 根津美術館蔵

同時開催 初風炉(しょぶろ)の茶

展示室6では夏向けの茶道具取り合わせ。立夏(りっか)を過ぎて、茶室で初めて風炉(ふろ)を用いる「初風炉」の茶です。 《青磁浮牡丹文水指(せいじうきぼたんもんみずさし)》(龍泉窯 中国・元時代13~14世紀)の青が涼しげです。

季節の茶道具取り合わせ 根津美術館蔵

庭園の燕子花も咲きそろう季節に

根津美術館、特別展「国宝・燕子花図屏風-デザインの日本美術-」は5月12日(日)まで。 「絵とデザインの境界線上に位置する作品」(展覧会チラシより)として国宝《燕子花図屏風》を中心に、日本美術の意匠に見るデザイン性を再発見する展覧会でした。

庭園の青もみじの新緑と、咲きそろう燕子花が鮮やかな季節。 ゴールデンウイークに是非お出かけください。

根津美術館 庭園

ミュージアムグッズ

ミュージアムグッズは、クリアファイルA5春日山蒔絵硯箱(350円)を購入。 蒔絵で表された風情ある風景がクリアファイルに。

ミュージアムグッズ 根津美術館

〇根津美術館 NEZU MUSEUM URL:https://www.nezu-muse.or.jp/ 住所:〒107-0062 東京都港区南青山6-5-1 TEL:03-3400-2536 開館時間:午前10時~午後5時(入館はいずれも閉館30分前まで) ※ただし、5月8日(水)~ 12日(日)は午後7時まで開館 。入館はいずれも閉館30分前まで 休館日:毎週月曜日 ただし、4月29日(月・祝)、5月6日(月・振替休)は開館、5月7日(火)休館 展示室 / ミュージアムショップ /庭園 / NEZUCAFÉ

〇交通:地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線〈表参道〉駅下車 A5出口(階段)より徒歩8分、B4出口(階段とエレベータ)より徒歩10分、B3出口(エレベータまたはエスカレータ)より徒歩10分 都バス渋88 渋谷~新橋駅前行〈南青山6丁目〉駅下車 徒歩5分 駐車場:9台(うち身障者優先駐車場1台)

〇特別展「国宝・燕子花図屏風-デザインの日本美術-」 会期:2024年4月13日(土)~5月12日(日) 入場料:オンライン日時指定予約 一般1500円、学生1200円 *障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 会場:展示室1・2